La prisonnière de Marcel Proust commence par un réveil, quand les bruits de la rue, du tramway, précédant la lumière, font deviner au narrateur d’A la recherche du temps perdu si le jour est « morfondu dans la pluie ou en partance pour l’azur. » Personne ne sait qu’Albertine habite avec lui à Paris depuis leur retour de Balbec, « cachée à tout le monde », à part sa mère (à Combray) et Françoise. Il l’a installée dans le « cabinet à tapisseries » de son père au bout du couloir, « à vingt pas », où elle va dormir après leur baiser du soir. « Sa séparation d’avec ses amies réussissait à épargner à mon cœur de nouvelles souffrances. »

Henry Somm, Elégantes

Albertine respecte la consigne : personne ne peut entrer dans la chambre du narrateur avant qu’il ait sonné. Sans lui parler de mariage, il cherche à lui rendre la vie agréable, et pour éviter les motifs de jalousie, a demandé à Andrée de la guider dans Paris. Il se considère guéri des remous intérieurs d’avoir appris par elle à Balbec qu’elle connaissait Mlle Vinteuil.

« Ce n’est pas certes, je le savais, que j’aimasse Albertine le moins du monde. » Pas amoureux, mais très soucieux de son emploi du temps (Gomorrhe étant « dispersée aux quatre coins du monde ») : savoir où se trouve Albertine et avec qui ou la savoir chez lui évite le réveil de sa « maladie chronique », la jalousie. Le mariage lui paraît redoutable en ce qu’il signerait la fin des « joies de la solitude » il voudrait en réalité guérir d’Albertine, retrouver sa liberté d’aller et venir.

Au lieu de cela, il consulte la duchesse de Guermantes sur « les brimborions de la parure » qui plaisent à sa compagne, lui fait constamment des cadeaux coûteux comme ces robes de Fortuny « d’après d’antiques dessins de Venise » vantées par Elstir. En sortant de chez la duchesse, il aperçoit Charlie Morel venu avec M. de Charlus chez Jupien, dont la nièce est sa « fiancée ». Le baron encourage ce mariage qui garderait le jeune musicien à sa portée.

« Car la possession de ce qu’on aime est une joie plus grande encore que l’amour » : c’est le thème de La prisonnière. Albertine, de plus en plus élégante, est aussi « extrêmement intelligente » : elle lit, elle écoute, elle cite, elle dit sa reconnaissance au narrateur de lui avoir ouvert « un monde d’idées ». Tout en savourant la douceur domestique de sa présence qui l’apaise, comme le faisait le baiser du soir de sa mère, celui-ci est conscient que la jeune fille l’intéressait davantage à Balbec, inaccessible, que depuis qu’il la connaît davantage.

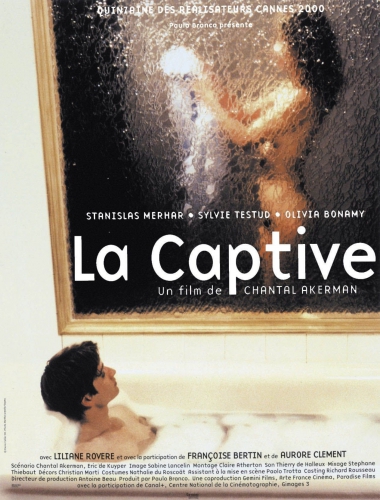

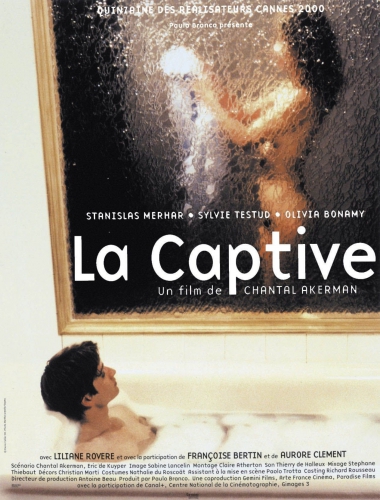

L’affiche de « La Captive », film de Chantal Akerman (2000) inspiré par La prisonnière de Marcel Proust

Enfermée chez lui comme un animal domestique, offerte comme une plante à son regard quand elle dort, d’une docilité qui l’étonne chaque fois qu’il exprime un souhait, Albertine accepte ses caresses, son rythme de vie, sa surveillance. Françoise voit en elle une profiteuse et déplore que son maître tolère le vice et la vulgarité sous son toit.

« Il faudrait choisir de cesser de souffrir ou de cesser d’aimer. » Se rappelant l’enfant « sensitif » qu’il était, devenu plus pondéré et railleur, le narrateur perçoit à présent en lui des ressemblances avec ses parents, s’entend parler comme eux. Il s’amuse avec Albertine à écouter les cris des marchands des rues – « C’est l’enchantement des vieux quartiers aristocratiques d’être, à côté de cela, populaires. » Sa curiosité amoureuse n’en reste pas moins insatiable : une petite laitière, une serveuse accorte, une passante suscitent mille rêves.

Quand Le Figaro annonce un spectacle avec Mlle Léa, cette comédienne qu’Albertine a feint de ne pas connaître quand ils avaient croisé deux de ses amies, son obsession « gomorrhéenne » est ravivée. Il élabore stratégie sur stratégie pour qu’elle ne rencontre pas ce genre de femmes, bien qu’elle nie en être et en fréquenter.

Elle le rassure sans cesse : « Mon chéri et cher Marcel, (…) Toute à vous, ton Albertine. » – « J’étais plus maître que je n’avais cru. Plus maître, c’est-à-dire plus esclave. » Le servage d’Albertine a fait perdre au bel « oiseau captif » toutes ses couleurs, elle est devenue la « grise prisonnière ». Mais son esclavage est devenu le sien. Ses mensonges dévoilés, encore plus douloureux quand il ne les a pas envisagés, sa torture.

(A suivre)

Relire La Recherche (9)

Relire La Recherche (8)

Relire La Recherche (7)

Relire La Recherche (6)

Relire La Recherche (5)

Relire La Recherche (4)

Relire La Recherche (3)

Relire La Recherche (2)

Relire La Recherche (1)

« Je lui dis que j’avais vu un auteur dramatique, Bloch, très ami de Léa, à qui elle avait dit d’étranges choses (je pensais par là lui faire croire que j’en savais plus long que je ne disais sur les cousines de Bloch). Mais par un besoin d’apaiser le trouble où me mettait ma simulation de rupture, je lui dis : « Albertine, pouvez-vous me jurer que vous ne m’avez jamais menti ? » Elle regarda fixement dans le vide, puis me répondit : « Oui, c’est-à-dire non. J'ai eu tort de vous dire qu'Andrée avait été très emballée sur Bloch, nous ne l’avions pas vu. – Mais alors pourquoi ? – Parce que j’avais peur que vous ne croyiez d'autres choses d’elle ; c'est tout. » Elle regarda encore et dit : « J’ai eu tort de vous cacher un voyage de trois semaines que j’ai fait avec Léa. Mais je vous connaissais si peu. – C'était avant Balbec ? – Avant le second, oui. » Et le matin même, elle m’avait dit qu'elle ne connaissait pas Léa ! Je regardais une flambée brûler d’un seul coup un roman que j’avais mis des millions de minutes à écrire. A quoi bon ? A quoi bon ? »

« Je lui dis que j’avais vu un auteur dramatique, Bloch, très ami de Léa, à qui elle avait dit d’étranges choses (je pensais par là lui faire croire que j’en savais plus long que je ne disais sur les cousines de Bloch). Mais par un besoin d’apaiser le trouble où me mettait ma simulation de rupture, je lui dis : « Albertine, pouvez-vous me jurer que vous ne m’avez jamais menti ? » Elle regarda fixement dans le vide, puis me répondit : « Oui, c’est-à-dire non. J'ai eu tort de vous dire qu'Andrée avait été très emballée sur Bloch, nous ne l’avions pas vu. – Mais alors pourquoi ? – Parce que j’avais peur que vous ne croyiez d'autres choses d’elle ; c'est tout. » Elle regarda encore et dit : « J’ai eu tort de vous cacher un voyage de trois semaines que j’ai fait avec Léa. Mais je vous connaissais si peu. – C'était avant Balbec ? – Avant le second, oui. » Et le matin même, elle m’avait dit qu'elle ne connaissait pas Léa ! Je regardais une flambée brûler d’un seul coup un roman que j’avais mis des millions de minutes à écrire. A quoi bon ? A quoi bon ? »